浜名湖の北と西に連なる山塊 浜名湖アルプス40km全縦走してきました。

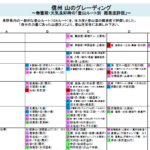

目次

浜名湖アルプスとは

静岡県が誇る湖、浜名湖。直接海とつながっている汽水湖であり、その大きさにより昔は都に近い大きな湖(琵琶湖)のある国、近江国に対して遠江国と呼ばれる語源になっていた。その浜名湖の北と西を囲む山塊を浜名湖アルプスと呼んでいる。正式には浜名湖アルプスという呼ばれ方は一般的ではなく、西側の山塊のみをさして湖西アルプスと呼ぶなど人それぞれであるが、近年は浜名湖アルプスと呼ぶ人も増えてきてる様子である。

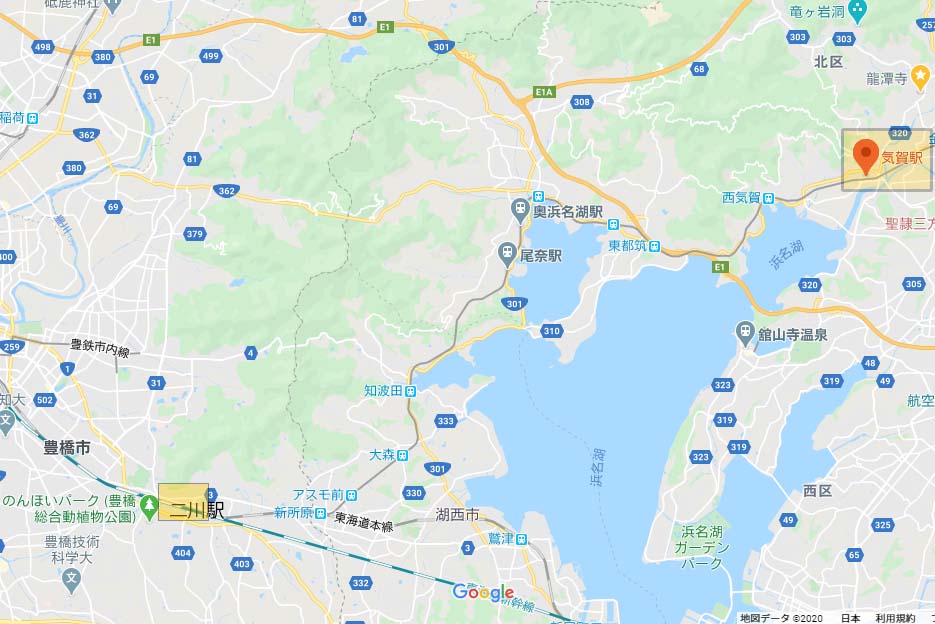

浜名湖アルプスの起点は浜名湖北西の気賀か豊橋市と湖西市の県境にある二川になる。いずれの終着点にも駅があるので、電車と汽車を乗り継いで戻ることが出来る。

気賀は大河ドラマおんな城主直虎でムロツヨシ(瀬戸方久役)がつくった商業都市として一躍有名になった街。井伊家の菩提寺である龍潭寺とともに放映中は休日には観光客がたくさん来られていたが現在では静かな田舎町である。

もう一方の二川には、のんほいパークという動植物を扱っている公園がある。この公園は入場料が安い割に非常にクオリティが高いらしく、以前私の妻子とママ友で遊びに行って子供たちが大満足大興奮で帰ってきていたのを覚えている。

直虎、のんほいパーク共に登山とは全く関係ないがついでに寄る足があれば行ってみるのもよいかもしれない。

気賀をスタートし最高峰の富幕山へ

【気賀⇒尉ヶ峰】

午前0時30分。浜松北区役所に車を置き活動開始。今回のルートは全長40km以上という超ロングルート。平均時速3kmで歩いても13時間以上かかる計算。日が登ってからのスタートでは気賀へ戻る終電に間に合わない可能性もある。ということで、日付が変わった早々からスタートすることにした。

ザックを背負い、ヘッデンを付けて(まだ点灯はしていないが)夜中の街中を歩く姿は傍から見れば明らかに不振に写るはずだが、幸いな事に誰も歩いていない。気賀駅の横をすり抜けて歩いていき、早々に細江公園に入った。

細江公園の遊歩道を登りきると国民宿舎奥浜名湖の駐車場に出る。ここは昼間であれば気賀の街から浜名湖を見渡せる好展望地なのだが、真っ暗でわずかな街灯りが見えるだけである。このまま道を西に進んでいき尉ヶ峰への登山口である二三月峠を目指す。国民宿舎を通り過ぎればもう外灯もない真っ暗闇だ。ヘッデンの光だけを頼りに歩いていく。

ほどなく二三月峠に到着する。ここから山道となる。ここにたどり着く途中にも山道はあるのだが、どうせ真っ暗で何も見えないので車道を歩いてショートカットした。

最初のポイントとなる尉ヶ峰やパラグライダー離陸場までは何度か歩いたことがある。非常によく整備された登山道だが、所々林道と交わって紛らわしいところもあるが、道標が随所に配置されているので道迷いをすることはない。

暗闇を歩いていると所々で森の木の隙間から街灯りが見える。

しばらく歩いていると途中、北大路コレクションという古美術商の廃墟のような場所を通り、二三月峠から一時間程で尉ヶ峰に到着した。

尉ヶ峰からの眺望は以前来た時は眼下の斜面から木がかなり伸びていて眺望はイマイチという印象だったが、この日は街灯りが良く見えた。おそらく眺望がよくなるように伐採をしたのだろう。

【尉ヶ峰⇒富幕山】

最初の休憩ポイントはおそらく今回のコースで一番眺望の良いパラグライダー離陸場と決めていたので、尉ヶ峰山頂はそのまま通り過ぎた。

パラグライダー離陸場は尉ヶ峰から15分ほどのところ。浜名湖と三ヶ日の街が一望できる浜名湖アルプスで一番見晴らしの良い場所だ。日中であれば三ヶ日のミカン畑が様々な模様を作っていて綺麗な場所だが、暗いと街灯りしか見えない。

今回カメラは軽量化を重視してNikon1 J4しか持ってきていないので、夜景撮影は難しい。とりあえず写っているのでよしとした。

パラグライダー離陸場を辞すると多少のアップダウンをしながら杉の森を歩いていく。相変わらず道は明瞭で道標もしっかりある。新東名のある風切峠に近づくと一気に下りになり眺望が開ける。下りきると風切峠だ。ここまでは以前来たことがあるが、ここからは未知の登山道となる。まずはこの日の最高峰、標高563mの富幕山へ標高差300mの登り返しだ。

昨年の台風19号で富幕山への登山道は倒木で通行不可になっていたようだが、現在ではすべて伐採されていてしっかり通ることが出来る。登って行くと途中林道に出たが、なぜか「おつかれさま」の看板。山頂はまだ先なのに。

林道を渡ってさらに登ると山頂付近の案内を発見。少し登ると山頂に到着した。

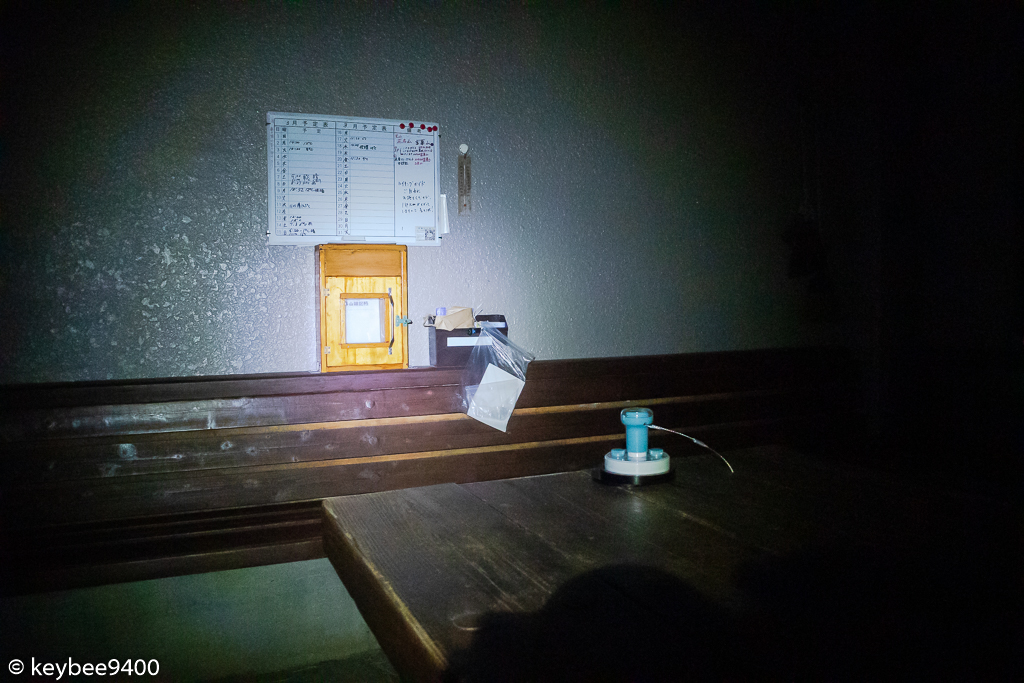

山頂には立派な展望台があり、展望台1Fは休憩所になっていた。午前4:00。出発してから概ね3時間半が経過。予定通りだ。富幕山まではしっかり整備された登山道なので、かなり良いペースで歩けると考えていた。ここで朝食のカロリーメイトとゼリーを摂取しながらザックを下ろして休憩。

使ってるヘッデンはブラックダイヤモンドspot。数年前のモデルだが特に不便はないので買い替えることなく使用している。300ルーメンという明るさもあって真っ暗闇の夜の山では非常に重宝している。単4電池3本を使用するが、いつもの夜間山行は3時間程ということが多いので、充電式電池エネループを満充電にして使用していれば電池切れを起こしたこともない。もちろん非常用にヘッデンとは別にLED式の懐中電灯をポケットに必ず忍ばせ、すぐに使えるようにしている。ヘッデンの光を失ったときに暗闇の中でザックの中を探るのは至難の技だ。電池もそれぞれが2回交換できる分だけ持ち歩いている。行動不能にならないように念には念を入れている。

富幕山はどうやら眺望は良さそうな山頂だ。南西の方向に街灯りが良く見える。三ヶ日の街だろう。展望台以外にもベンチはたくさんあるようなので、日中は結構たくさんの登山者が登って来るに違いない。

コース中間点の宇利峠をめざす

【富幕山⇒金山】

富幕山から瓶割峠までは1時間弱。ここからは今までの様なしっかりした道標はなくなる。たまにある手作り道標を頼りに歩くが、途中にある扇山を越えるあたりまでは道は明瞭。瓶割峠へ降りる道がやや不明瞭で急なので少し注意が必要。もっとも道迷いについては陽が登っていればあまり問題はなさそう。

瓶割峠に降りると車道になる。降り口から右へ行くと採掘場がある。次のピーク金山への入口は採掘場の中にあるのだ。採掘場入口から右奥の砂利山の奥に金山への登山口がある。赤いドラム缶が目印だ。しかし、平日は採掘場内で重機が稼働していて入れないと思われる。今回は休日の日の出前なので問題なく通ることが出来た。

登山口の場所がわかりづらそうだったので、事前にネットでかなり調べた。知らないでくればこの登山口の場所はまずわからないだろう。

登山口からは20分くらい未舗装の林道を登る。あまりに林道が長いので、稜線に登る登山口を見逃してしまったのではと不安になり、何度もGPSを確認してしまった。

稜線に上がる入口から標高差110m程を登り、金山山頂までは15分ほどだった。一度稜線に登るとあとは緩やかなアップダウンのある稜線となる。

金山山頂に着くころにはかなり空が明るくなってヘッデンも必要なくなった。登山口あたりでヘッデンの光がかなり弱くなっていたが、電池交換をせずに何とかもった。照度全開でちょうど5時間程使用できた。今のものならもう少し電池が持つのだろうか。見た目はもっとコンパクトになっていそうだ。

【金山⇒宇利峠】

金山からしばらく樹林帯の稜線を歩く。20分ほど進むと急に空が開けて視界が広がる。植生が変わってハイマツではないが低い松に変わった。空も明るくなり、ここに来てようやく景色を眺めることが出来た。

日の出直前の三ヶ日の街と浜名湖を眺める。この辺りは標高300mちょっととかなり低いので街の建物や道路が良く見える。壮大さや迫力はないが、湖畔の建物と湖面がいい色に染まっていてよい景色だった。

ミカン畑もよく見える。遠望は朝からかなり霞んでいる。冬の寒い時期だと朝はスカッと遠くまで見えるものだが、この霞む風景に春の訪れを感じた。

しばしの間景色を眺めてから雨生山山頂を目指す。少し登り返すとすぐに着いた。ここの山頂標識は手作り感あふれる看板だった。眺望も悪くないので結構登る人がいるのだろうか。

雨生山から20分ほど下ると宇利峠に到着。気賀からここまで6時間弱、距離にして20.8km。前半は順調に歩くことが出来た。

今回は荷物を大幅に少なくしたこともあり、いつも山に持ってきているNikonZ6の代わりにNikon1 J4をPeakDesignのcaptureclipにつけて持ち運んでいる。古いカメラだが軽い事と、手軽に固定できるclipのおかげで非常に楽に運用出来ている。その分画質はあまり期待できないが、今回の山行は写真を撮るのが目的ではないのでこれで十分である。

試練はここからだった。目指せ本坂峠

宇利峠は国道301号線が通る三ヶ日と豊橋を結ぶ幹線道路。浜名湖アルプスの北側と西側の境界線に当たる。距離的にもちょうど中間点に位置する。

西側の山々は通称湖西アルプスとも呼ばれているようだ。国道を横切ったところにコース案内の看板があるが、林道への道はゲートが閉鎖されている。ゲートをくぐる。まずは最初のピーク平尾山を目指す。

ゲートを過ぎて少し林道を登ると右手に登山口があった。ここを登って行くとすぐに道標のない分岐が現れる。左側への道の方がピンクリボンが目立つが、正解は右側。左に歩いたらすぐに道が藪の中に消えた。

平尾山への道はかなりの急登だ。一応ロープが設置されているが古いのであまり信用せず登った方が良い。宇利峠まで結構体力を余したつもりだったが、平尾山まで登るのにかなり消耗してしまった。途中には豊橋で人気の本宮山や平尾山山頂手前からは三ヶ日のミカン畑を眺めることが出来た。

今回のコースで一番しんどいポイントだった。平尾山から中山峠まではあまり眺望のない樹林道。中山峠は「中山峠350m」という看板があるだけ。おおよそ峠らしくない場所。当初それを見た時は「中山峠まであと350mか」と勘違いしてしまった。どこまで進んでも峠らしい場所に当たらないので不審に思ったが、実は先ほどの場所が峠だったらしいと後になって気づいた。

坊ヶ峰までアップダウンを繰り返しながら高圧電線沿いに進む登山道を歩いていく。鉄塔から垣間見える坊ヶ峰までの道は大変そうに見えるが歩いてみると意外となだらかだった。

坊ヶ峰から本坂峠までは下り一本。15分ほどで峠に降りた。本坂峠に降りていくと何人も登山者が登って来た。ここに来るまではトレランの方と二人ほどすれ違っただけだった。どうやらこの先はたくさんの人がいそうである。

本坂峠に降りるとコース案内が立っていた。これを見ると峠から南に歩くのが一般的のようだ。北に登っても坊ヶ峰山頂にあるお宮以降は確かに何もない。

ここまでの走破距離は28km。今までの日帰り最高距離は25kmなので、すでに未知の距離を歩いている。まだ先には12km以上残っているが、この時点でかなりバテていた。

限りなく続くアップダウン。ゴールはあるのか。

本坂峠からの最初の目標は富士見岩である。峠から30分ほどのところにある巨石のある眺望の良い場所で、その名の通り天気が良ければ富士山を望むことが出来る。途中の山道は東側の眺望が開けてこれまで歩いてきた山々を一望できる場所もあった。

未明から歩いてきた尉ヶ峰や富幕山が彼方霞の向こうに見える。ずいぶん遠くまで歩いてきたものだ。

富士見岩に到着するも、たくさんの人が岩に登っていて登る気が失せた。霞が強くて遠望は利かず富士山も見えない。疲れているところにわざわざ追い打ちをかけないくてもよいだろう…。ということで、岩の下から景色を眺めて先に進んだ。

この辺りで疲れにピークが来ていて、富士見岩の先にある大知波峠、多米峠と続けて10分超の休憩を取った。多米峠ではベンチで5分ほど眠ってしまったが、おかげで結構回復した。

この辺りに来ると元気な高齢者の団体や、ファミリーなどたくさんの登山客であふれていて賑やかだった。湖西アルプスの南半分は近隣のハイカーにはメジャーな山のようだ。湖西アルプスにはたくさんの花が咲いていたが、目を引いたのはたくさん自生している椿と多米峠に自生してた水仙。道の傍らにポツンと咲いていた水仙が何やらオーパーツでも見付けたように異質に感じた。

多米峠からアップダウンを繰り返し50分ほど歩くと神石山に到着した。山頂標識にある通り航空灯台があったようで眺望もよい事からたくさんのハイカーであふれていた。座る場所もないのですぐに先に進む。

当初登山計画を立てた時は、地図の上では神石山以南はアップダウンがたくさんありながらも標高差が少なく割となだらかな稜線を歩けると考えていた。しかし、実際に歩いてみると意外と大変で、たまに垣間見える山々が高圧電線の鉄塔とともに延々と続くように見え疲労感を倍増させる。30km以上歩いてきているので疲労感から余計にそのように感じた。

この辺りで最も眺望の良い場所は二川TV中継所のあるピークあたりだろう。中継所手前のピークにある高圧電線の鉄塔からは360度眺望が出来てよい場所だった。TM中継所の先を歩いていくと豊橋の街が望めた。高いビルがたくさん立ち並ぶのが見えた。豊橋は私が思っていたよりずっと開発が進んだ都会のようだ。

このころには風景を楽しむ余裕はなく、眼前に連なる山々を見て余計に疲労感を感じながら歩く。今回は未体験のロングルートを歩くので、計画ではたくさんのエスケープルートも一緒に調べていた。でも、ここまで来て挫折は出来んと思い、エスケープすることは選択しなかった。山では判断を迫られることが多々あるが、疲労は判断力を鈍らせる。この日はこれでよかったが、北アルプスや南アルプスならどうだっただろうかとあとで考えさせられた。

二川TV中継所から歩くこと1時間。ようやく最後のピーク東山に到着。このピークは広い公園のようになっていてベンチも設置されてある。眺望もよい場所だ。

もう早く降りたいので、休むことなくさっさと下山道へ。階段も整備されたしっかりした遊歩道になっていて降りやすい。30分ほどで下山。15:20にJR二川駅に着き、無事に山を下りることが出来た。総歩行距離41.2km。ちょうどマラソンと同じくらいの距離だった。未明から歩き続けた今日の登山は日が傾き始めたころに終了した。

歩き終わったときは達成感より、やっと終わったという開放感の方が大きかった。

アクセス・コース

登山道へのアクセス

気賀からのアクセスは自家用車か汽車のいずれかになると思う。自家用車であれば浜松北区役所の駐車場に停めるのがよいと思う。ここの駐車場は非常に広く、隣には警察署があるので何となく安心感もなくはない。土日なら区役所も休業なので迷惑にはならないだろう。今回は私も区役所に停めさせていただいた。

公共交通機関であれば、天竜浜名湖鉄道の気賀駅からとなる。ただし、このコースは全長40km以上あるロングルート。トレランで走り切れる身体能力があるならば問題ないが、歩きとなると歩き始めの時間によっては終電に間に合わなくなるので注意が必要。

浜松北区役所地図

登山口は細江公園の入口になる。公園内の遊歩道から国民宿舎奥浜名湖を目指す。

細江公園入口地図

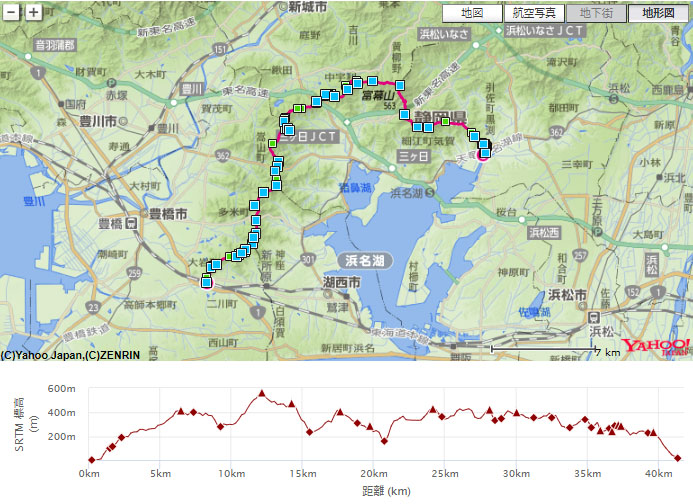

ルート地図

ルートタイム

【気賀⇒富幕山】

気賀駅⇒17分⇒細江公園⇒2分⇒国民宿舎奥浜名湖荘⇒12分⇒二三月峠⇒65分⇒尉ヶ峰⇒15分⇒パラグライダー離陸場⇒32分⇒風越峠⇒52分⇒富幕山

【富幕山⇒宇利峠】

富幕山⇒30分⇒扇山⇒21分⇒瓶割峠⇒33分⇒金山⇒17分⇒雨生山・宇利峠分岐⇒25分⇒雨生山⇒19分⇒宇利峠

【宇利峠⇒本坂峠】

宇利峠⇒99分⇒平尾山⇒14分⇒中山峠⇒73分⇒坊ヶ峰⇒12分⇒本坂峠

【本坂峠⇒二川駅】

本坂峠⇒9分⇒大山浅間社(頭浅間)⇒20分⇒富士見岩⇒20分⇒大知波峠⇒23分⇒赤岩尾根分岐⇒28分⇒多米峠⇒23分⇒中尾根分岐⇒7分⇒雨やどり岩⇒17分⇒神石山⇒10分⇒普門寺峠⇒5分⇒船形山⇒17分⇒座談山⇒5分⇒二川TV中継所⇒51分⇒風越峠⇒7分⇒東山⇒31分⇒二川駅

ルートデータ

- 出発時刻/高度: 00:25 / 3m

- 到着時刻/高度: 15:23 / 20m

- 合計時間: 14時間58分

- 合計距離: 41.42km

- 最高点の標高: 566m

- 最低点の標高: 3m

- 累積標高(上り): 2252m

- 累積標高(下り): 2218m

- 荷物重量 : MAX7.2kg

- 消費カロリー :7554kcal

- 消費水分 : 1.6l

- 摂取カロリー : 1900kcal

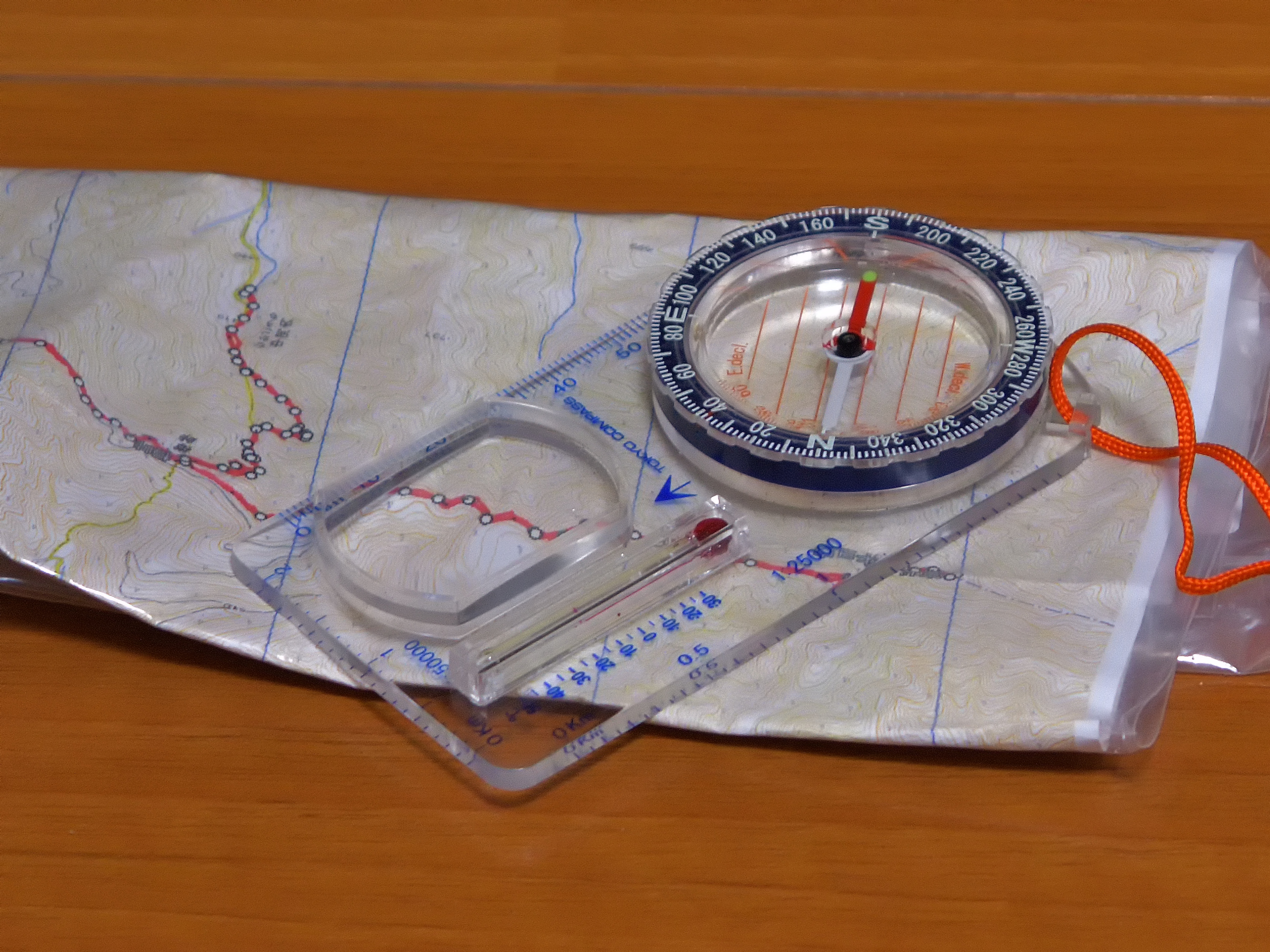

持ち物

- ザック deuterFUTURA28

- 登山靴 mont-bell ツオロミブーツ

- 手袋 mont-bellシャミーズグローブ

- ミドルレイヤー mont-bellクリマプラス100ジャケット

- ベースレイヤー mont-bellジオラインL.W.、ミレードライナミックメッシュ

- パンツ mont-bellストライダーパンツ

- 靴下 mont-bell製

- GPS GARMIN62S

- ヘッドライト blackdiamond spot

- ストック メーカー不明

- カメラ Nikon1J4

- レンズ 1Nikkor 10-30PD

- その他 帽子 行動食(ゼリー×3、カロリーメイト×3、アミノ酸5000mg×2)飲料水1.6L(スポーツ飲料水1.0L+お茶0.6L) 救急セット 懐中電灯 予備電池 熊鈴 コンパス 地図 時計 携帯 財布 保険証 筆記用具 予備紐 ライター ビバークシート,ココヘリ発信機,PeakDesign Capturecameraclip