杓子山から石割山まで縦走登山。富士山を眺めながら歩ける絶景ルート

目次

杓子山、石割山ってどこの山?

杓子山は山梨県忍野村と富士吉田市の境界にある標高1598mのお山です。北アルプスにある杓子岳(2812m)と混同しそうな名前です。「杓子」というのは崩れた斜面のガレ場をあらわすらしく、杓子山はその名の通り南側に崩落防止の工事がされています。

杓子山の魅力は何といっても山頂の360°パノラマ絶景。まじかに見える富士山をはじめ南アルプスや丹沢等々を眺めることが出来る開放感がすばらしい山頂です。山頂には鐘が設置されており、鳴らしてみると相当派手は音色で鳴り響きます。下の街まで聞こえてそうです。

石割山は山中湖北東にある標高1412mのお山。中腹に石割神社を祭っており、ここにある巨石の亀裂を7回周回すると願いが叶うとか。手軽に登れて富士山の眺望もよい事から登山客の多い人気の山です。石割山から西に向かって大平山までの縦走路はアップダウンも比較的なだらかで、正面に富士山を見ながらの快適ルートになっております。

このルートは一昨年の冬に続き二回目ですが、本格的な雪山装備でなくても軽アイゼンやチェーンスパイクで歩ける気軽さと、富士山をずっと眺めながら縦走が出来るお気に入りのコースです。

暗闇の中、忍野八海から杓子山の頂をめざす

スタートは忍野八海のオサダ駐車場。AM3:00。あたりは当然真っ暗。ここから登山口まで約3.4km。小一時間かかる。杓子山に登るだけなら鳥居地峠にある駐車場が便利。ただ、この時期は駐車場まで行く道はガチガチに凍結しているので注意が必要。今回は周回するので帰りに取りつきやすいところに車を置く。

登山口はきちんと看板が上がっているのでわかりやすい。登山道も雪はあるが埋まっていない。ちょっとした雪山を楽しむには絶好のコンディション。暗闇の中森の中を歩いていくとすぐに木々がなくなり視界が開ける。視界が開けると言っても真っ暗なのだが。

最初のピークである高座山までは開放感のある草原コースになっている。明け方になれば金色に輝く山肌を見ることが出来るお手軽絶景ルート。ただし、高座山直下は激急登。この日は山道を雪と霜柱が覆っていて登るのに四苦八苦した。完全に雪に覆われて凍っていたならばちゃんとしたアイゼンがないと登れないと思う。

高座山からは木々に囲まれた通常の登山道になる。大榷首峠までは多少のアップダウンを伴う道を歩く。この日は大榷首峠まではアニマルトレースしかなかった。脚の形を見るとたぶんイノシシ、鹿、狸あたりだろう。やっぱり動物も歩きやすい登山道を歩くようだ。

大榷首峠からはトレースがあった。不動湯コースで登って来た人の足跡だ。まだ夜明け前だが、今日山頂に向かった人のトレースだろうかと思いながら、パラグライダー離陸場の横を通り抜ける。

大榷首峠から山頂までは結構急登だ。だが、とくにロープや鎖場があるわけではなく登りやすい登山道だ。黙々と登って山頂を目指す。AM6:00過ぎに山頂に到着した。今回はちょっと荷物が重めだからか結構時間がかかった。

山頂は360°全方向解放パノラマの絶景。この山頂の解放感がお気に入り。山頂には誰もいなかった。山頂を独りで独占できました。

ノントレースの雪道を石割山へ向かって縦走

杓子山から東の鹿留山方面へ。ここからはノントーレス。雪に覆われた尾根道を歩いていく。雪庇が出来るほど雪はないので踏み抜いて谷底へという事はないが、一応安全のためになるべく尾根の真ん中を歩くようにした。

雪は浅いところで踝くらいまで。深いところになると膝上まで足が埋まった。登りで足が埋まると大変。プチラッセルをしながら登って行く。ちょっとの距離なので楽しくラッセル気分を味わえた。

鹿留山へ向かう途中も振り返ると富士山の姿が木々の向こうに見え隠れする。

鹿留山手前に二十曲峠との分岐が現れる。ここからの下りが今回のコースの核心部。ロープが各所につけられている岩場の混じった急坂だ。雪が付いている中トラバース気味に歩くところもあるので、足を滑らさないようにかなり注意が必要だった。慎重に下って立ノ塚峠へ下る。

この峠は忍野村へ戻ることが出来るエスケープルートの分岐路。杓子山に登る人の多くはここで忍野へ降りていく。この辺りまで来ると、ひざまで踏み抜くところはなく、歩きやすい雪道になった。ここから二十曲峠へは1時間程だ。

二十曲峠へのルートは途中道標もしっかりあり迷うことはない。峠へ近づいてくるとやや藪漕ぎ気味の道になる。この日は藪が中途半端に雪で倒れていて歩きにくかった。

二十曲峠は富士山と南アルプスの眺望に優れていて、秋口には紅葉に染まる。青い富士山とのコントラストが綺麗で車でも登ってこられることから人気のスポットだ。しかし、残念ながら鹿留山に向かっている途中で富士山は雲の中に隠れてしまっていた。この峠に着いても依然雲の中だった。

石割山への道はすでにトレースが付いていて歩きやすかった。また、ここまで誰一人会う事がなかったが、石割山へ登り返している途中で下山してきた方と数人すれ違った。小一時間ほどかけて石割山山頂へ登り返した。

大平山を目指して富士山に向かって歩く

石割山は人気の山。手軽に登れて、山頂からの景色は山中湖越しに富士山を眺められる大パノラマが広がっている。さらに富士山に向かって歩いていく縦走路も程よいアップダウンのある歩きやすい登山道。ファミリーで登山をしている人もよく見かける。

鹿留山以降、雲隠れしていた富士山だが、ここにきて雲が薄くなってきた。少し待ったが、雲がとれそうでとれないので縦走路を先に進んだ。石割山からの下りは足元があまりよくない割と急勾配。ロープもあるのでしりもちをつかないように慎重に降りる。降りてしまえばあとはアップダウンの緩やかな尾根道。30分ほど歩けば平尾山に到着する。

縦走路は山中湖花公園まで続くコースだが、途中にいくつものエスケープルートがある。山中湖側や忍野村側に降りるルートが各ピークや途中のルートに点在しているので安心して歩ける縦走路だ。

途中にいくつかのピークがあるが、平尾山と大平山が眺望に優れた山頂。ともに富士山と南アルプスが見渡せ、ベンチも設置されているのでここで休憩をする人が多い。

平尾山から大平山までは階段のあるアップダウンをいくつか繰り返す。たいして高低差はないのだが、階段のアップダウンは結構疲れる。大平山への最後の登りも階段だ。

大平山から先は時々富士山が見えるだけのあまり面白みのない登山道になる。都合の良いところで降りればよいだろう。今回は長池山の先にある花公園方面の道標がある下山道で山を下りた。

アクセス・コース

登山道へのアクセス

忍野八海傍のオサダ駐車場に駐車。料金は300円/日。この近隣にはたくさん駐車場がある。スタッドレスタイヤを装着した四駆であれば、鳥居字峠先の駐車場に停めてもよい。ただし、周回コースで歩くなら最後に少し登れなければならなくなる。

オサダ駐車場

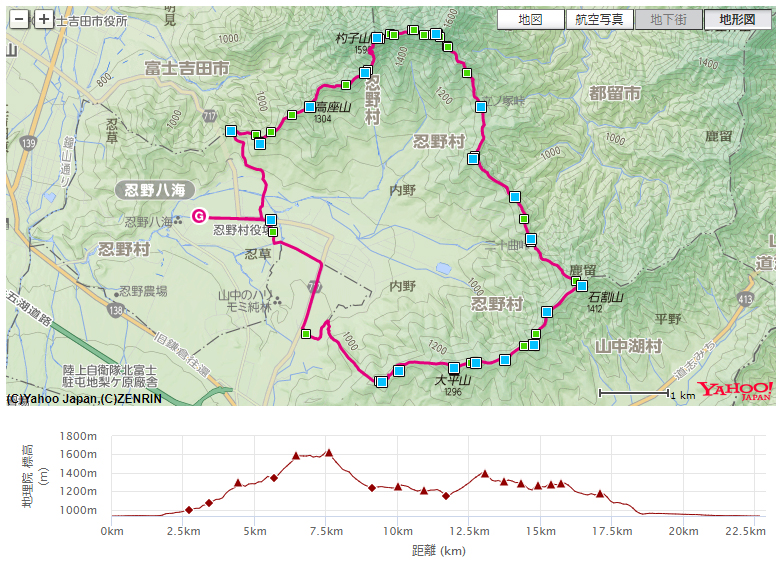

ルート地図

ルートタイム

【オサダ駐車場⇒杓子山】

オサダ駐車場⇒34分⇒鳥居地峠⇒20分⇒杓子山登山口⇒40分⇒高座山⇒42分⇒大榷首峠⇒39分⇒杓子山

【杓子山⇒石割山】

杓子山⇒49分⇒子ノ神⇒57分⇒立ノ塚峠⇒22分⇒加瀬山⇒19分⇒四等三角点 砂須山⇒17分⇒二十曲峠⇒53分⇒石割山

【石割山⇒オサダ駐車場】

石割山⇒16分⇒一ノ砂ノ沢ノ頭⇒12分⇒平尾山⇒15分⇒大窪山(皆形山)⇒9分⇒イモ山⇒11分⇒大平山⇒24分⇒長池山⇒83分⇒役場前バス停⇒13分オサダ駐車場

ルートデータ

- 出発時刻/高度: 03:00 / 935m

- 到着時刻/高度: 15:28 / 934m

- 合計時間: 12時間28分

- 合計距離: 22.66km

- 最高点の標高: 1615m

- 最低点の標高: 933m

- 累積標高(上り): 1172m

- 累積標高(下り): 1161m

- 荷物重量 : MAX16kg

- 消費カロリー :6044kcal

- 消費水分 : 1.0l

- 摂取カロリー : 700kcal

持ち物

- ザック kestrel38

- 登山靴 mont-bell ツオロミブーツ

- 手袋 mont-bellシャミーズグローブ、OutDryアルパイングローブ(未使用)

- ウインドブレーカー mont-bellウインドブラストパーカー(未使用)

- ミドルレイヤー mont-bellクリマプラス100ジャケット

- ベースレイヤー mont-bellスーパーメリノウールEXP.、ミレードライナミックメッシュ

- アウターレイヤー mont-bellロッシュジャケット

- パンツ mont-bellストライダーパンツ

- 靴下 mont-bell製

- レインウェア mont-bellレインダンサー(未着用)

- ストック メーカー不明(妻使用)

- GPS GARMIN62S

- ヘッドライト blackdiamond spot

- カメラ Nikon Z6、Nikon1J4

- レンズ Nikkor Z 24-70F4S、Ai Nikkor 135mmF2、Ai Micro Nikkor 55mmF2.8、Ai Nikkor 28mmF2.8、1Nikkor 30-110mm、NDフィルター2枚、C-PLフィルター1枚

- 三脚 manfrotto befree advanced、manfrotto PIXI EVO

- その他 コッフェル バーナー 帽子 行動食(ゼリー×5、カロリーメイト×3、チョコ)飲料水1.5L 救急セット 懐中電灯 予備電池 熊鈴 コンパス 地図 時計 携帯 財布 保険証 筆記用具 予備紐 ライター ビバークシート,ココヘリ発信機